《南海十三郎》一片終于發行了修復版藍光制品,這是影迷等了多年的好消息。該片一直是很多香港小眾電影愛好者的心頭好,也是演員謝君豪粉絲心中的封神之作。

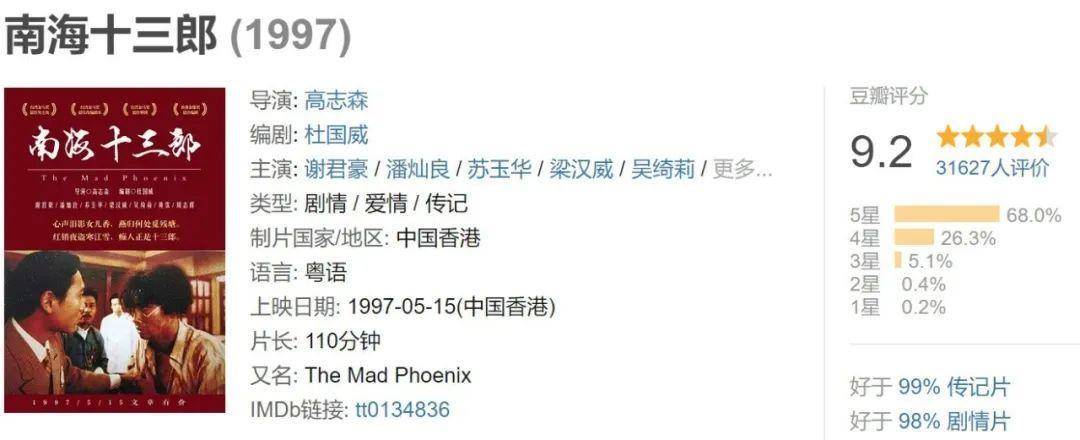

這是一部讓人大笑完又大哭的影片。這兩年很多視頻號推薦該片,用詞是「冷門佳作」「香港電影的遺珠」。該片豆瓣評分高達9.2,有三萬多人參與評分,照此趨勢,《南海十三郎》一片會逐漸確立其香港經典電影的地位。

《南海十三郎》的藍光版某種意義上也是這種趨勢的產物。藍光版畫質感人,終于能讓我看清影片中那位中年警察的表情,并確認他就是黃霑演的。

《南海十三郎》在香港電影中的位置有些特殊。該片于九七年面世,并在當年的金馬獎和次年的金像獎上備受青睞。然而與《香港制造》《春光乍泄》《甜蜜蜜》《宋家皇朝》等同期獲獎或提名的影片相比,《南海十三郎》在美學上的異質和粗糙都讓它顯得另類。

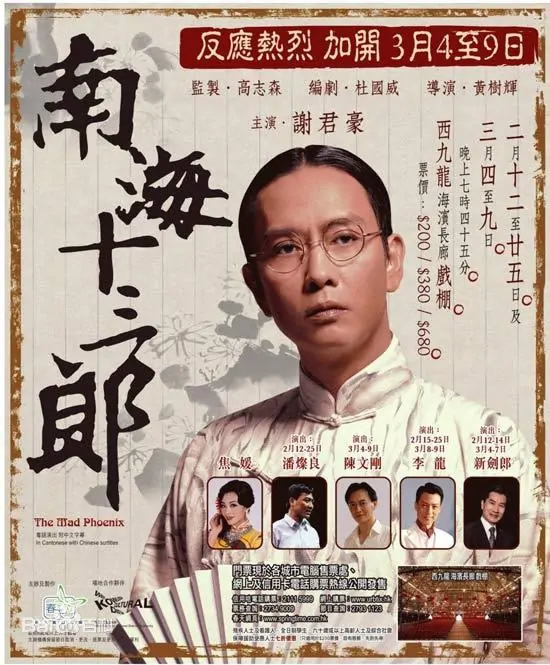

從媒介屬性來看,電影《南海十三郎》似乎跟戲劇的距離更近些,因為它本來就是同名舞臺劇的跨媒介復制品。舞臺劇《南海十三郎》首演于九三年,翻拍電影時已在香港上演了近三十場。

翻拍的原因,某些程度上是香港電影工業的貪圖方便,希望用現成的劇本和演員多快好省地生產一部新產品。而結果是,它在香港上映時只得一兩間電影院支持,票房可想而知,影片本身也在獎譽過后很快淡出觀眾的普遍記憶。

對香港人而言,舞臺劇《南海十三郎》的影響力恐怕遠遠超過電影。二十幾年來,該劇在香港的舞臺上長演不衰,并在一年年的復演中確立了其經典神作的地位。很多老一輩香港人,是只知有劇而不知有電影。

香港人看《南海十三郎》,有一種身世之感。

南海十三郎實有其人,是六七十年代香港上環一帶出名的乞丐和瘋子。路人不知道他叫江譽镠,是二三十年代名震一時的粵劇劇作家和作曲家。其祖上富庶一方,父親江孔殷曾經入仕,在晚清民國的廣州頗具政治影響力。

他少年富貴,青年得志,中年后漸漸潦倒瘋癲,成了青山精神病院的常客。最出名的傳聞是他曾頻頻報警,聲稱自己的一雙鞋被人偷走,而且一人偷右腳,一人偷左腳,偷右腳的叫蔣介石,偷左腳的叫毛澤東,搞得他現在無路可走。

杜國威的劇本,編劇方法上不是給一個真實人物考證作傳,而是讓傳奇的歸傳奇。傳統粵語說書的「講古佬」傳統被平移到現代劇場中,用五個說書人構建的套層結構呈現一個眾說紛紜的傳說中的人生。時空轉換極快,可以說是用香港速度來敘事。

劇本從頭至尾流露出一種廣東人對粵劇和粵語文化的深入骨血的癡迷與懷戀,這是它在敘事上最深刻的動力。劇中的南海十三郎幾乎就是一個這樣的化身。

實際上歷史上的他幾乎沒有什么作品保留下來,關于他的才華因此難于求證。但在劇中,粵劇歷史上名動天下的人物,從薛覺先到唐滌生,都被他的天才之光吸引,圍繞著他打轉,因為劇中的他代表了粵劇之魂。

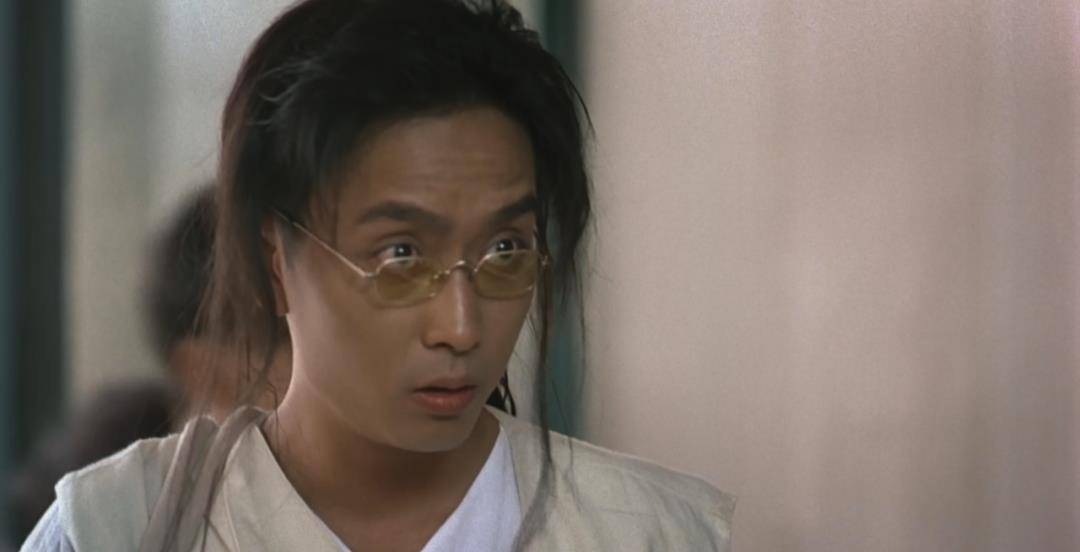

從劇本到演出,《南海十三郎》的成功和風靡很大程度上要歸因于謝君豪對一個天才角色的驚艷演繹。他的表現或許說明只有天才的演員才能詮釋天才的角色。

九三年該劇選角時試演十三郎的有三個演員,各自有各自對劇本的理解和詮釋,導演古天農和編劇杜國威在三人中一眼敲定了謝君豪。謝君豪后來回憶,他對十三郎的演繹不是理性和思考的結果,「我一看劇本就直接這么演了」,「不是我找的,是那樣一種感覺找的我」。

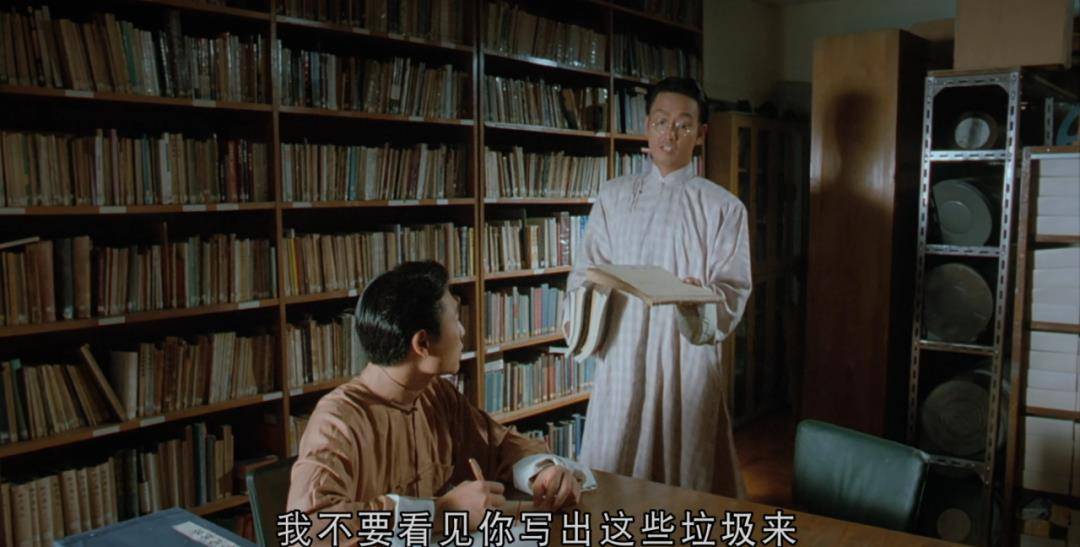

謝君豪的十三郎,習慣于隔著眼鏡用上眼白看人,眼珠流轉,嘴角上翹,手舞足蹈,體內像有一個蓄電量永遠百分百的小宇宙。很多人覺得謝君豪演恃才傲物演得好,不如佩服他在展現天才的速度感和神經質上毫不費力,恃才傲物是天才的結界和凡人相撞的自然結果。

《南海十三郎》上演二十幾年來,演員班底更替了無數,演十三郎的卻永遠是謝君豪,實現了演員與角色的永久綁定,成為經典的活化石。

謝君豪的表演風格適用于舞臺,劇中的其余角色也一樣是舞臺風格,電影版的《南海十三郎》在改編時對表演方式的相應調整不足,觀眾看影片時一開始可能難以入戲,需要逐漸適應。不過舞臺表演的照搬在電影中也有觀看經驗極度舒適的時候。

其中之最,當為唐滌生上門給十三哥抄譜的名場面。前面一場戲,三個打工人以車輪戰的方式給十三哥抄譜,而遠遠跟不上十三哥創作的速度;此一場戲,唐滌生和十三哥棋逢對手,抄譜變成你追我趕的共同創作。吟唱式的創作有別于日常情境,舞臺表演風在這場戲里得到了最合理的發揮。電影的這一段落在觀賞性上優于舞臺劇版。

大量的近景和恰到好處的特寫用節奏感極強的連貫性剪接組織起來,創造力在二人之間不斷流動,天才遇天才的勢能和動能被展現得淋漓盡致。由于兩人是反串花旦,表演中自帶一種惹人發笑的造作,在娛樂性上和港產喜劇片殊途同歸。

據謝君豪說,這一段落用了半天時間就拍完了,而且是單機拍攝,可謂香港速度的又一體現。不過單機拍攝的一個結果是唱的片段不完全在一個調上,屬于穿幫性質。

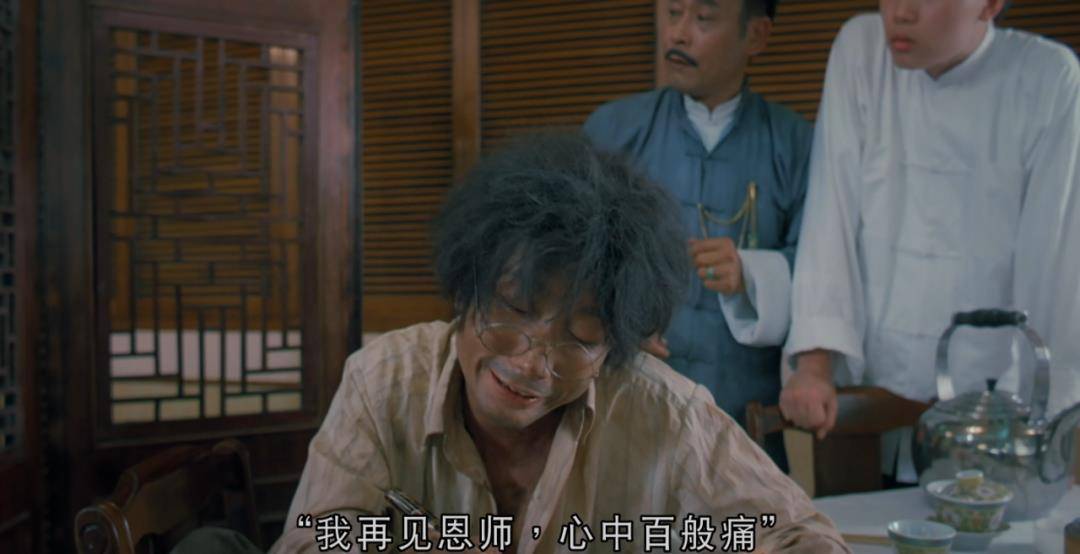

《南海十三郎》最感人的一場戲是兩人重逢,情感內核的密度之高,已經超越了所有表現方式對技巧的追求,電影和舞臺劇對這一段落的處理都回歸樸素。

「我再見恩師,心中百般痛,仿似寶劍泥絮塵半封,昔日壯志與才氣全告終」,這些詞句很難不讓人想起顧貞觀那兩首著名的金縷曲,「季子平安否,便歸來,平生萬事,那堪回首。」「我亦飄零久,十年來,深恩負盡,死生師友。」其中的情感,偏離了粵劇本身的生猛和纏綿,是文人式的知遇和自憐。

《南海十三郎》從唐滌生遇十三哥開始,整個后半部影片,都充滿了文人立言的色彩。其中一些臺詞段落可以摘抄流傳。

比如「我要證明文章有價。再過三五十年,沒有人會記得那些股票……可是一個好的劇本,五十年一百年,依然有人欣賞。」「你那么有文采,不用寫這些庸俗的劇本來迎合觀眾……眼光放遠一點,觀眾的水準越來越高……」九七年的杜國威大概沒有想到,這些臺詞會在二十年后的內地互聯網上廣為流傳,給仍舊愿意在創作上有所追求的行業人打氣。這大概也是此片在內地口碑日隆,話題度日增的原因。

電影對舞臺劇的改編有一處別具匠心。五個服化道一致、符號意味濃厚的說書人在影片中變成了一個具體的「講古祥」。

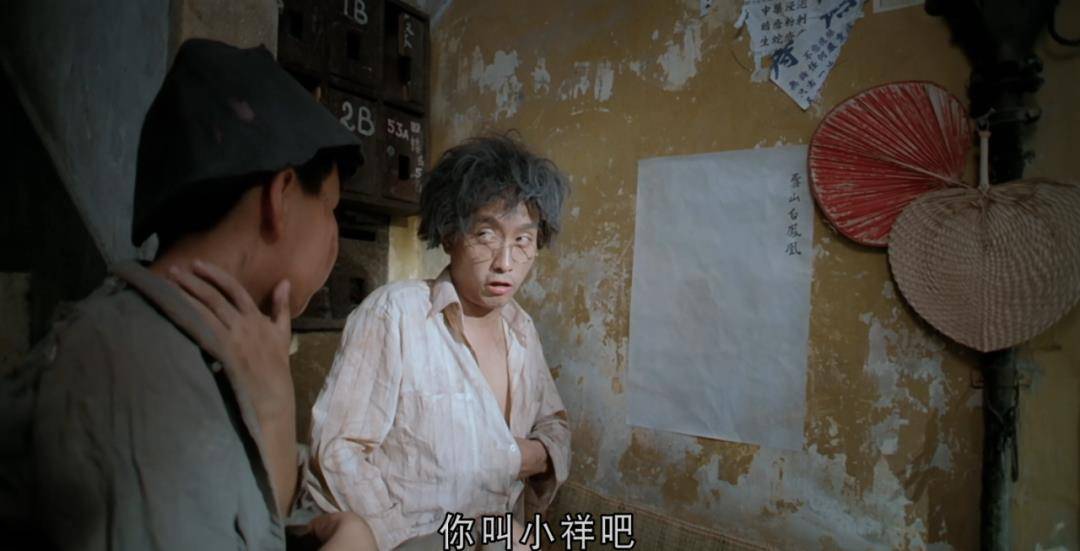

這一角色在講故事的過程中有幾次微妙的變化。廟街的開場是標準的講古佬表演,有一種做張做致的距離感。到了警察局的密閉空間,故事就變得日常和私人起來。故事里有小男孩和瘋癲了的十三叔對著一張空空白紙大贊雪山白鳳凰的情景,赤子和瘋子眼中所見略同,觀眾看到這里會有一種不知身在幾重空間的恍惚感。

這個赤子,就是講古祥自己。等到故事講完,黃霑演的警察問他是否識得南海十三郎,他卻搖頭否定,說自己不過是「一個潦倒編劇在講另一個潦倒編劇的故事」。說書人的身份在這里突然掉了皮,讓他前面的敘述瞬間變得虛幻。

等到講古祥出了油麻地警署來到街上,電影在這里出現了神來之筆。講古祥帶著觀眾仿佛置身于異度空間的香港,滿街皆是瘋癲潦倒之人。他與年輕模樣的南海十三郎擦肩而過,并轉身追隨而去。這一段落是整部影片中最具電影感的片段,像是街頭隨手抓拍眾生相,有一種與前面的戲劇風格迥然不同的真實感,真實到令人難以承受。

這兩年,我在研究生課上講到九七前后的香港電影,都會放《南海十三郎》給學生看。學生來自天南海北和不同的本科背景,每次放到這個結尾,都有人呆傻在座,有人默默抹淚,有人對著片尾字幕「獻給全港編劇共勉」癡癡出神,很久出不了戲,可見影片的力量。

《南海十三郎》的后半部風馳電掣,歷史的洪流傾瀉而下,人在其中不知如何保全尊嚴和體面。影片看似寫天才不容于世的故事,實際上像在寫人如何體面地告別這個世界。

瘋癲是體面,早死也是體面,天才的終結有一種時代落幕感,而影片在不斷的反身自照中,在假作真時真亦假的敘事中,留給觀眾無限的空茫。

《南海十三郎》電影下載.1080p高清3.49GB.1997百度網盤

下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/1g5AaPrLl9iIe3OPG9Lb1Cw

顯示提取碼:(整理不易,感謝支持!)

原文鏈接:http://www.linsheng888.cn/za7za8/132.html,轉載請注明出處。

評論0